戦前・戦後、日本の映画界を牽引しつづけた「大手五社」の撮影所システム

ハリウッドの撮影所システムが「ビッグ5」と呼ばれたメジャー・スタジオを中心に成立していたように、日本の撮影所システムもまた「大手五社」を中心に展開してきた。ただし、「五社」が出揃ったのは戦後のことであり、1930年代における最初の撮影所黄金期を現出させたのはそれとは異なる体制であった。

「大手五社」を構成することになる撮影所のうち、もっとも古い歴史を誇るのは日活である。その創設は、ハリウッドがアメリカ映画の製作拠点となる以前の1912年にまでさかのぼる。初期の日活の歩みは、伝統と近代化のはざまで引き裂かれた当時の日本の状況そのものを反映していた。絶大な人気を誇ったスター、尾上松之助を擁し、歌舞伎の伝統を色濃く残す時代物の「旧劇」を量産する一方で、「新派悲劇」と呼ばれる近代的なメロドラマでも人気を集めたのである。後者の撮影のために日活が東京向島に建設したグラスステージは、時代の先端を行く映画の近代性を象徴する存在となった。それまでの女形を廃し、初めて女優を起用したのも日活である。日活向島出身の代表的な監督に溝口健二がいる。

1920年、歌舞伎の興行を手がけてきた松竹が映画製作に進出した。松竹は、翻訳劇を主体とする近代的な演劇運動である「新劇」の理念の下に俳優の養成に努め、監督に強いイニシアティヴを持たせることで日本映画の近代化を推し進めた。新しく都市部に出現したホワイトカラー中間層の日常をユーモアとペーソスをこめて描く小市民映画は、松竹がもっとも得意としたところであり、その作風は撮影所があった地名をとって「蒲田調」――後に「大船調」――と呼ばれた。生涯にわたり松竹に所属した小津安二郎は、この撮影所の伝統を最後まで裏切ることがなかった。

歌舞伎の残滓を断ち切り、「旧劇」を「時代劇映画」へと脱却させたのも、もともとは松竹であった。この改革の立役者である脚本家の伊藤大輔は、1920年代後半には日活の映画監督となり、『忠次旅日記』(1927年)など、ヨーロッパのアヴァンギャルド映画からの影響も取り入れた雄渾で悲壮美あふれる作品を次々と放ち、時代劇を芸術の域にまで高めた。1930年代に山中貞雄のような天才肌の監督が出て、明朗快活な作風で日活時代劇に新風を吹きこむことができたのは、伊藤が時代劇の荘厳化をすでに極めていたからこそだった。

多額の設備投資を必要とするトーキー化を日本で初めて本格的に成功させたのが、松竹だったことに不思議はないだろう。しかし、1930年代の日本映画界でもっとも注目すべき動きは、トーキー映画のための貸しステージとして創業した東宝の躍進であった(はじめPCLとして1933年に映画製作を開始、1937年に東宝となる)。松竹の「ディレクター・システム」に対し「プロデューサー・システム」を導入した東宝は、ハリウッドの撮影所システムに倣って経営の合理化を進め、作品ごとの厳密な予算管理を行った。この合理主義的で都会的な社風は、作品にもよく反映されている。映画界の新参者として出演者の多くを新劇俳優に頼らざるをえなかったが、これがかえって演技スタイルにおけるリアリズムの推進につながった。松竹でなかなか目が出なかった成瀬巳喜男に才能を開花させる機会を与え、また監督公募で若き黒澤明を見いだしたことは、この撮影所の新しい経営方式により可能になったといえる。同時に、日本の大手撮影所のなかでもっとも体制順応的だったのも東宝であり、戦時中には『ハワイ・マレー沖海戦』(1942年)のような国策映画を積極的に量産した。これらの戦争映画で実際の記録映像と見紛うばかりの迫真的な戦闘場面を精巧なミニチュア撮影によりつくりあげたのが円谷英二である。戦後の東宝が『ゴジラ』(1954年)に始まる一連の特撮映画で気を吐いた背景には、この戦時中に培われた特殊効果の技術があった。

太平洋戦争の始まりとともに映画界でも戦時体制への整理、統合が進んだ。こうして日活も、1942年に新しく設立された大映へと統合され、日本映画界は松竹、東宝、大映の三社体制となる。終戦後、連合軍による占領下では多くの映画製作者が戦争責任を問われて公職追放の対象となったが、その大半はごく短期間で映画界に復帰した。敗戦国であるにもかかわらず、戦前と戦後でほぼ同じ顔ぶれが映画界を支配しつづけたことは、日本映画史の際立った特徴の一つである。そうしたなかで占領政策が映画界に引き起こしたもっとも大きな出来事は、連合軍の指導に従い結成された労働組合の争議が東宝で加熱し、分裂して新東宝が設立される騒ぎにまで発展したことかもしれない。争議よりも映画製作を優先したい映画人が組合を脱退、独立するかたちで1947年に製作を開始した新東宝は、1950年代に入ると「エログロ」路線を前面に打ち出し、スター不足と低予算を逆手に取った独自の作風で「大手五社」に並ぶ六社目の地位を得た。

「大手五社」が出揃うのは1950年代になってからであった。まず1951年に東映が設立される。1950年代の東映は、占領期には新しい民主主義の理念にそぐわないとして実質的に禁じられていた時代劇の製作を再開し、大衆と子供からの圧倒的な支持を獲得した。松竹の監督、東宝のプロデューサーに対し、東映ではスターに強大な権限が与えられ、大スター同士が共演する際にはクロースアップの数が均等になるように配慮せねばならないほどだった。勧善懲悪を旨とする物語には、独創性よりも観客の期待を常に裏切らないことが求められ、ちゃんばらと呼ばれる刀を使ったアクションの見せ場はリアリズムから遠く、高度に様式化されたものだった。先述したように日本でトーキー化を成功させたのは松竹であり、カラー化もまた松竹が先鞭をつけたが、最初のワイドスクリーン化を実現したのが東映であった事実は、この時期における勢力地図の塗り替えを如実に物語っていよう。

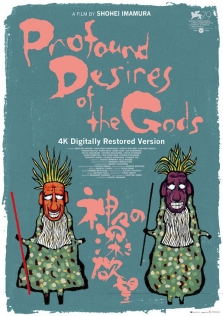

そして1954年、日活がようやく映画製作を再開し、「大手五社」の体制が確立する。もっとも古い歴史を誇る日活が、戦後は他社の後塵を拝さなければならなかったのである。スターが特定の撮影所との専属契約に縛られていた時代にあって、日活は人的資源の不足ゆえにオーディションで新人俳優を登用するしかなかったが、皮肉にもそのおかげで石原裕次郎のような戦後世代を象徴する新しいスターを発掘することができた。日本人離れした体形に育ちの良さと不良っぽさを兼ねそなえた裕次郎は、同世代のエルヴィス・プレスリーにも似て、それまでにない強烈なセックス・アピールで多くの女性ファンを魅了した(裕次郎をはじめ、日活のスターは映画の主題歌も歌うことが多かった)。こうした戦後世代のスターに支えられて日活は荒唐無稽な無国籍アクションを量産し、若い観客の支持を得た。日活は監督についても他社でくすぶっていた若手を多く引き抜いたが、なかでも目立ったのは松竹からの移籍者である。すでに松竹で多くの作品を監督していた川島雄三はもちろん、今村昌平、鈴木清順、神代辰巳といったその後の日活を代表することになる監督たちが、いずれも松竹の伝統的なシステムのなかで修業時代を送ったという事実は、いくら強調してもしすぎることはないだろう。

1958年、「大手五社」の支配の下、日本映画の観客数は最高潮に達する。1930年代と並ぶ、日本映画の第二の黄金期である。だがそれはつまり、撮影所時代の終わりの始まりをも意味していた。1961年、最初に姿を消したのは、慢性的な経営不振に悩まされていた新東宝であった。もっとも保守的だった松竹ですら、その内部から「ヌーヴェル・ヴァーグ」が起こるのを止めることはできなかった。大島渚、吉田喜重といった先鋭的な監督が出て形式と内容の両面で「大船調」に反旗を翻すと、会社との軋轢の末に、やがて独立プロダクションでの映画製作へと移行していった。

あれほど大衆に支持された東映時代劇も、もはや人気の低下は隠すべくもなかった。1960年代に入ると東映はやくざを主人公とする任侠映画に路線を転換した。近代化の動きと結託して古い道徳を暴力的に踏みにじろうとする「悪いやくざ」を向こうに回し、義理と人情を重んじる「良いやくざ」が敗北を約束された戦いに臨むさまは、政治闘争に明け暮れる知的エリートの学生をも惹きつけた。この時期に撮られ、海外で高く評価される『用心棒』(1961年)のような黒澤明の時代劇は、正統的な時代劇映画の衰退期に現れたマニエリスムの新趣向にすぎない。セルジオ・レオーネによる盗作『荒野の用心棒』(1964年)を待つまでもなく、黒澤の時代劇は初めから西部劇に強く影響された「異端」だったのである。ちなみに映画界を追われた時代劇は、アメリカの西部劇がそうであったように、新興のテレビに活路を見いだすことになる。

黒澤が所属していた東宝は、「一億総中流化」が叫ばれた世相を反映し、都会的なサラリーマン喜劇で平均的な中間層の共感に訴えた。これらにくわえ得意の特撮技術を活かした怪獣映画と戦争映画が東宝のドル箱だったが、それだけでは映画界の斜陽化に歯止めをかけることはできなかった。もともとモダンな都市風俗を扱う現代劇を得意としていた溝口に時代物を撮らせて1950年代に国際映画祭で数々の賞を獲得した大映は、その後も格調高い時代劇や文芸映画を量産した。自然な編集原理にあえて逆らう鋭角的で非情なタッチの時代劇を得意とした三隅研次、情に流される日本的伝統をラディカルに批判して日本映画の風土に近代的主体性を打ち立てようとした増村保造の作品がその精髄をあらわしている。そんな大映も直営館の少なさが仇となり、1971年には倒産に到った。これと時を同じくして日活は、社を挙げて「日活ロマンポルノ」と呼ばれる成人映画に路線を転換する。

大映を除く「大手五社」は今も同じ社名で製作を続けているために、日本における撮影所時代の終焉は明確には見えづらいが、この時期をもってポスト撮影所時代に移行したと見るのが定説となっている。東映が1973年に公開して大ヒットを記録し、シリーズ化させた実録やくざ映画路線の『仁義なき戦い』は、表題が示すとおり自らがかつて量産した任侠映画の理想の否定であり、もはや全体を統括する者がないなかで弱肉強食の戦いが場当たり的に繰り広げられる現代的な状況の、これ以上ないほど的確なメタファーであった。